ডেস্ক রিপোর্ট:

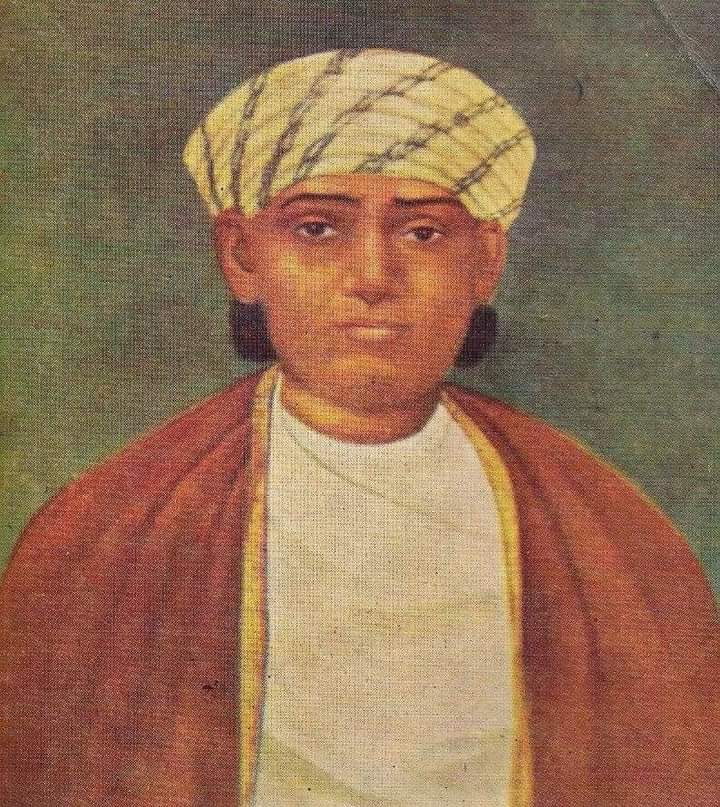

তাঁকে বলা হতো ‘রথসচাইল্ড অফ ক্যালকাটা‘। স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী দরাজ শংসাপত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁর মতো সত্ ও বিনয়ী ব্যবসায়ী ছিলেন বিরল। অথচ বিত্তে তিনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রুস্তমজি কাউয়াসজির সমকক্ষ। তিনি মতিলাল শীল।

১৭৯২ সালে, কলকাতায়, এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা চৈতন্যচরণ শীল ছিলেন চীনাবাজারে কাপড়ের ব্যবসায়ী। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরে পিতৃহীন হয়ে পড়ায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশীদূর লাভ করতে পারেননি মতিলাল। কিন্তু তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ছিল প্রখর। ইংরেজ কোম্পানির অধীনে সামান্য বেতনে কিছুকাল তিনি চাকরি করেন।

ইতিমধ্যে সতেরো বছর বয়সে ১৮০৯ সালে সুরতী বাগানের মোহন চাঁদ দে-র কন্যা নাগরী দাসীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়। ১৮১৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মচারী হয়ে যোগ দেন। পরে গুদাম-সরকার হন। কিন্তু শ্বশুরের পরামর্শে এখানে তিনি দৈনন্দিন দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করেও কিছু বাড়তি রোজগার করতেন।

এরপরে ফোর্ট উইলিয়ামের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য বালিখালের কাস্টমস দারোগার চাকরি করেন।

কিন্তু বাণিজ্য তাঁর রক্তে। ১৮১৯ সালে সামান্য মূলধন নিয়ে শুরু করলেন উদ্যোগ। মতিলালের প্রথম কারবার ছিল বোতল-ছিপির। যোগান দিতেন বিয়ার রপ্তানীকারী হাডসন সাহেবকে। এছাড়াও ব্রিটিশদের নীল ব্যবসায় অন্যতম সহযোগী ছিলেন মতিলাল।

উচ্চমানের নীল, চিনি, রেশম, চাল, নুন রপ্তানী করতেন ব্রিটিশদের। পরিবর্তে আমদানী করতেন সুতির কাপড় আর লোহা। এইভাবে মতিলাল এদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যিক লেনদেনে একটা যোগসূত্রের কাজ করে অর্থ রোজগার করেছিলেন প্রচুর।

তাঁর দক্ষতার কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে ‘বানিয়ান’ পদে নিয়োগ করল। স্বোপার্জিত অর্থে কিনে ফেললেন প্রায় বারো-তেরোটা কার্গো জাহাজ। সেই জাহাজ নিয়ে তৎকালীন বাংলার বহির্বাণিজ্যে নেতৃত্ব দিতেন মতিলাল।

তাঁর জাহাজ পাড়ি দিত সূদুর অস্ট্রেলিয়ার উপকূল পর্যন্ত। তৈরি করলেন বাষ্পীয় পোত বা জাহাজ, যা এদেশে প্রথম এবং পথিকৃৎ মতিলাল শীল।

মতি শীল এক হাতে যেমন উপার্জন করেছেন,তেমন দরাজ হয়ে অন্য হাতে ব্যয়ও করেছেন সমাজকল্যাণে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরিয়ায় তৈরি করেছিলেন ভিক্ষাজীবীদের জন্য আশ্রম।দৈনিক পাত পড়ত অন্তত পাঁচশো জনের। এখনও আছে সেই আশ্রম, যেমন আছে হুগলীর গঙ্গাপাড়ে বাবু মতিলাল শীল ঘাট।

আবার অন্যদিকে শেয়ার কেনাবেচা, নগদ ও সুদের কারবারও করতেন কিন্তু তা মোটেও সমকালীন সুদখোরদের বাণিজ্যের মতো ছিল না। বরং মতিলালের টাকা ধার দেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল অনেকটাই আজকের ব্যাঙ্কিং ও বিমা ব্যবস্থার পূর্বসূরী। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও মতিলাল ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা।

মিশনারী-বিমুখ হিন্দু ছাত্ররা যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না পড়ে, তাই স্বনির্ভর উদ্যোগ নিলেন বাবু মতিলাল শীল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে পথ চলা শুরু করল বাবু মতিলাল শীল ফ্রি কলেজ। পরে এর সঙ্গে যোগ হয় স্কুলও। তবে শিক্ষাদান ও পাঠ্যক্রম ছিল আধুনিক। প্রথমে ফাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ারের (আজকের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ) প্রতিষ্ঠান দেখত এর পঠন-পাঠন।

কিন্তু নির্দেশ ছিল ধর্মের দিক দিয়ে ছাত্রদের প্রভাবিত করা যাবে না। কাজেই পরে যখন অভিযোগ ওঠে যে জেসুইট পাদ্রীরা সে নিয়ম মানছেন না তখন মতিলাল শীল পরিচালনার দায়িত্ব দেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জিকে। কলেজের ব্যয় তখনকার দিনে বার্ষিক ১২ হাজার টাকা আসত মতিলাল শীলের ট্রাস্ট থেকে। পড়ুয়া পিছু নেওয়া হতো বার্ষিক এক টাকা সাম্মানিক ব্যয়।

বাংলার নবজাগরণের মঞ্চে সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বেই মতিলাল শীল নিজের মতো করে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজের সর্বস্তরে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য প্রথম বিধবা বিবাহকারীকে বিশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

সেই সালটা ছিল ১৮৩৭। সোচ্চার হয়েছিলেন বাল্যবিবাহ রোধে। ছিলেন সতীদাহ প্রথার ঘোরতর বিরোধী। নারীকল্যাণ ও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন প্রবলভাবে। হীরা বুলবুল নামে এক পতিতার পুত্রের হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়াকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন মতিলাল শীল বউবাজারের রাজা রাজেন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরামর্শ করে গড়ে তুললেন হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ।

সামাজিক কালিমার তোয়াক্কাও করেননি। কতটা ব্যতিক্রমী ও নিজের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকলে একজন মানুষ এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে পারেন!

মতি শীলের বিত্তে সেজে উঠেছিল কলকাতা। তার জ্বলন্ত প্রমাণ কলকাতা মেডিকেল কলেজ। যে জমির ওপর বর্তমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অবস্থিত, সেই পুরো ভূখণ্ডটাই এবং সঙ্গে এককালীন ১২ হাজার টাকা দান করেছিলেন মতিলাল শীল।

পরিবর্তে তাঁর নামাঙ্কিত ওয়ার্ডে দেশীয় লোকজনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। পরে ফিমেল ওয়ার্ড শুরু করার জন্য আবারও দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা।

১৮৫৪ সালের ২০ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বঙ্গসন্তান। তাঁর অবস্থান ছিল রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তী সময়ে। তৎকালীন সমাজ গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটাই। সমাজকল্যাণ থেকে চিকিৎসার উন্নতি, নারীকল্যাণ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বনির্ভর উদ্যোগ – বঙ্গজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল মতিশীলের অবদান।

আর তাঁর এই ব্যয়িত অর্থের উৎস ছিল দাপুটে বাণিজ্য। ব্রিটিশ বণিকদের সাথে আপন বুদ্ধির জোরে সমানে সমানে পাল্লা লড়িয়েছিলেন এই বাঙালী। ব্যবসাকে দিয়েছিলেন সাফল্যের নতুন সংজ্ঞা। প্রমাণ করেছিলেন, ব্যবসা পূর্ণ সততার সাথে মানবিকতা না খুইয়েও করা যায়।

তবুও যেহেতু বাঙালীর নিত্যদিনের চর্চায় গুরুত্ব পায়না অর্থকরী আলাপ-আলোচনা তাই আত্মবিস্মৃত বাঙালি তার আত্মঘাতী প্রবণতায় একদিন ভুলেও গেছে দানশীল ব্যবসায়ী মতিলাল শীলকে।